Bericht über die Fahrt nach Salzburg - Auf den Spuren der Wispecks

10./11. Oktober 2015

Nachdem wir voriges Jahr die Heimat von Jörg Wisbecks Frau Katharina Notthafft zu Wernberg besucht haben, wenden wir uns dieses Jahr der Heimat und der Herkunft der Wisbecks zu.

Ich kenne drei Stammbäume über die Wispecks, von Fröhlich1, Brunner2 und Helga Reindel-Schedl3. Sie unterscheiden sich wesentlich. Am glaubwürdigsten erscheint mir der letztere, da hier alle Quellen angegeben sind. Die folgenden Ausführungen basieren weitestgehend auf Helga Reindel-Schedls Arbeit über die Herren von Wispeck. Aber auch auf Harald Stark4, der viel über die Notthaffts geschrieben hat und Prof. Dr. Sallabergers5 Aufsatz über Kriegshandlungen im Rupertiwinkel, sowie seinen sehr ausführlichen Erklärungen bei der Führung an beiden Tagen in Salzburg und Hallein/Oberalm.

Der Name Wispeck leitet sich von Wiesbach ab.

Auf der bayrischen Seite gibt es heute noch einen Hof Wiesbach bei Ainring im Rupertiwinkel. Dieser war ein freieigener Hof der Wisbecks.

1030 ist er als Wisinpah bereits erwähnt.

1340 hat ein Jans Wisbeck 2/3 Zins an das Domkapitel in Salzburg verkauft.

Seit 400 Jahren ist dieser Hof nun im Besitz der sehr traditions- und geschichtsbewussten Familie Seidl.

1 FRÖHLICH, befindet sich im Archiv Velburg, dort befindet sich auch ein weiterer, der in der Festchronik 600 Jahre Stadt Velburg abgebildet ist; S. 35.

2 BRUNNER, S. 101 - 112, nach Hund.

3 Helga REINDEL-SCHEDL: Die Herren von Wispeck, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 122. Vereinsjahr, Salzburg 1982.

4 Harald STARK: Der Winklhof in Oberalm bei Hallein. www.notthafft.de/sitze/ winklhof.html;

5 Prof. Dr. J. SALLABERGER war Dozent an der Universität Salzburg am Institut für Kirchengeschichte. Nach seiner Pensionierung kehrte er in seinen Geburtsort Hallein zurück und befasste sich ausführlich mit den Wispecks.

Bei seinen Ausführungen bei der Führung bezieht er sich auch auf die Arbeit von Helga Reindel-Schedl.

Diesen besuchten wir am späten Samstagvormittag. Es ist heute ein großer, modernisierter Familienbetrieb, die Viehhaltung (16 Kühe) nur noch im Nebenerwerb. Frau Seidl ließ uns auch die beeindruckenden Gewölbe im Haupthaus sehen.

Die Wispecks besaßen noch mehr freies Eigen um Ainring, auch erzbischöfliche Lehen. Sie waren über mehrere Generationen Träger des Erzkämmereramts bei dem erzbischöflichem Hochstift Salzburg. Kämmerer bedeutet heute Schatzmeister mit Überblick über die Finanzen. Damals ist darunter mehr die Aufsicht über Gemächer und Garderobe zu verstehen. Auch der Begriff Kammerherr hat damit zu tun. Es war ein repräsentatives Erbamt. Seit dem Ende des 13. Jh.´s waren die vier Hofämter (Marschall, Truchsess, Schenk und Kämmerer) am Hofe des Salzburger Bischofs an benachbarte Fürsten verlehnt, das des Kämmerers an die Herzöge von Bayern. Die Herzöge übertrugen die Ämter als erbliches Lehen an Salzburger Dienstleute. Die Inhaber mussten in Salzburg ansässig sein, um ihren Dienst ausüben zu können. Bis zum Ende des Mittelalters aber hatte sich der Dienst auf die Zeremonien beim Regierungsantritt eines neuen Erzbischofs beschränkt. Die Träger der vier Erbämter nahmen aber innerhalb des Salzburger Adels eine Sonderstellung ein, sie wurden auch die vier Landherren genannt und besaßen mehr Rechte, z. B. das Recht, selbst Lehen zu verleihen, und weiterreichende Gerichtsrechte über ihre Hintersassen als der übrige Adel. Das bedeutete natürlich erhebliche Geldeinnahmen. Wie wir später sehen werden, waren die Wispecks von Velburg sehr finanzkräftig. Sie liehen ihren Herzögen und auch dem Kaiser Geld.

Beim Mittagessen im Gasthof Ulrichshögl in Ainring hätten wir, wenn es das Wetter erlaubt hätte, einen wunderbaren Blick auf Salzburg gehabt.

Vom Hotel aus, wo wir Prof. Dr. Sallaberger trafen, starteten wir in die Innenstadt.

An der Loretokirche vorbei, Paris-Lodron-Straße, führte er uns am Mozarteum vorbei in den Mirabellgarten.

Das Schloss ist 1606 vom Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau für seine Geliebte Salome Alt gebaut worden, mit der er 15 Kinder hatte. Diese hätten sich zahlreich vermehrt, wie Prof. Sallaberger anmerkte.

Nach einem Brand 1818 wurde es in heutiger Form wieder aufgebaut. Den Garten, so wir ihn heute sehen, gestaltete 1730 Franz Anton Damreiter. Seit 1854 ist er öffentlich zugänglich. Heute befinden sich die Amtsräume der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters im Schloss.

Am Landestheater vorbei kamen wir auf den Makartplatz, wo sich Mozarts Wohnhaus befindet.

Von 1773 bis 1787 diente es der Familie Mozart als Wohnsitz. Im zweiten Weltkrieg zu 2/3 Drittel zerstört, wurde ein Bürohaus errichtet, das 1994 abgerissen wurde und der Wiederaufbau, bzw. die Rekonstruktion des alten Hauses begann. Seit 26. Januar 1996 befindet sich ein Museum darin.

Am Makartsteg über die Salzach wurden uns die sichtbaren Türme erklärt.

Richtung Süden der Dom, die Franziskanerkirche, das Rathaus, die alte Residenz mit dem Glockenspiel, im Nordwesten der Aufzug auf den Mönchsberg zum Museum der Moderne.

Durch den großen Innenhof "Stern" kamen wir in die Getreidegasse.

Sie ist bekannt für die unzähligen alten schmiedeeisernen Geschäfts- und Wirtshausausleger. Auch Mozarts Geburtshaus befindet sich dort. Am 27. Januar 1756 wurde das musikalische Wunderkind dort geboren. Bis 1773 wohnte die Familie dort. Heute ist es Museum. Der im Erdgeschoss befindliche kleine Supermarkt soll schon als Laden in Mozarts Zeit bestanden haben.

Wir bogen rechts in die Sigfried-Hafner-Gasse ein und kamen ins Domquartier. Die heute weitläufigen Gebäude mit drei Innenhöfen entstanden weitgehend in der Renaissance und dienten den Erzbischöfen als repräsentative Residenz. Um den ersten Innenhof, im sogenannten Toskanatrakt, befindet sich heute die juristische Fakultät der Universität. Erzbischof Wolf Dietrich hatte dafür bereits 1588 viel private Gebäude aufgekauft und später niederreißen lassen.

Darunter war auch der sogenannte Wispeckhof, das Stadthaus der Wispecks.

Damit zurück zu den Wispecks und ihrem rasantem Aufstieg in die höchste Adelsschicht Salzburgs.

Sie haben im 12. Jahrhundert nicht zu den damals schon mächtigen Dienstleuten der Salzburger Kirche gehört. Nach der Stellung in den Zeugenreihen der Salzburger Urkunden sind sie aber schon gegen Ende des 12. Jh.´s in der näheren Umgebung des Erzbischofs in untergeordneter Position zu finden. Einige Mitglieder der Familie wurden in die Nekrologien (Totengedenkbücher) aufgenommen. Sie haben der sozialen Schicht der "ministeriales minores" (einfache Ministerialen) angehört und waren leibeigene Leute der Salzburger Kirche.

Mit Heinricus de Wispach erscheint 1167 das erste Mitglied der Familie in den Urkunden. Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind aber erst ab Mitte des 14. Jahrhunderts nachvollziehbar.

1261 erscheint ein Ulrich als vicedominus Salzburgensis, ein weiterer Ulrich als iudex = Richter. Das Lexikon sagt zu Vicedominus: Verwalter der bischöflichen Mensa (d. h. des Tafelguts, Tischguts und Teil des Vermögens), es war also ein wichtiges Verwaltungsamt.

1270 erscheint ein Ulrich als Salzburger Marschall und sein Bruder Ulrich als magister coquine, also Küchenmeister. Marschall war eines der 4 Hofämter. Darunter ist im Mittelalter vorwiegend der Stallmeister zu verstehen. Marstall war der Pferdestall. Als Oberaufseher über die Pferde und damit über das berittene Gefolge entstand im Laufe der Zeit die militärische Funktion Feldmarschall, andererseits spaltete sich das Amt in eine Oberaufsicht über das gesamte Hofwesen, den Hofmarschall.

1262 werden die Wispah als Mitwirkende bei dem Anschlag des Herzog Heinrichs von Niederbayern auf das rechtsseitige Salzburg genannt. Dem war ein Streit um die Besetzung des Bischofsstuhls voraus gegangen. Die Wispecks standen auf Seiten des Kandidaten Ulrich und damit des Domkapitels. Diese Parteinahme und ihr kämpferischer Einsatz, der sich später noch deutlich zeigen wird, führte nun zu dem rapiden Aufstieg der Familie.

Dem Hofmarschall Ulrich Wispeck wurde 1270 die halbe Burg Radeck verpfändet, er wird wohl schon vermögend gewesen sein, er konnte sich einen Amtmann leisten. Um 1282 wurde ihm eine der wichtigsten Festungen und Gerichte als Burggraf anvertraut, Tittmoning an der nördlichen Grenze zu Bayern.6 Seinem Urenkel und Vater unseres Jörg, Achatz von Wispeck wurde 1462 die Feste und Pflege Tittmoning wieder verliehen.7

Bei der Rückfahrt am Sonntag haben wir dort den beeindruckenden Stadtplatz durchquert.

Ulrich gehörte nun schon dem Ritterstand an, der Grundlage des neuen Adels im künftigen Land Salzburg.

Eine nächste Generation, 2 Ulriche und ein Hartneid, Neffen des Hofmarschalls, werden 1319 als Teilnehmer der Schlacht um Mühldorf zum Ritter geschlagen.8 Zu diesen Brüdern gehört auch der Jans, der 1340 den 2/3 Zins seines Hofes Wiesbach bei Ainring an das Domkapitel verkauft. Vorher, 1338, war er Gefangener des Erzbischofs, bzw. des Domkapitels gewesen, d. h. der Verkauf wird nicht freiwillig geschehen sein. Jans ist der erste Wispeck, von dem wir den Begräbnisort kennen, nämlich die Kirche zu Oberalm. Sein Grabstein wurde allerdings 1910 zerstört.

Der letzte Wispeck mit Namen Ulrich ist vor 1374 gestorben. Seine Eltern sind nicht auszumachen.

Seine Kinder sind Konrad, Wilhelm und Diemut. Von Konrad geht die Linie weiter bis zu den uns bekannten Velburger Wispecks. Konrad begegnet 1392 als Ritter, 1394 bis 1403 als Hauptmann. Hauptmann ist zum einen militärisch zu verstehen, im späteren Mittelalter aber auch als Vertreter (Statthalter) des Landesherrn. 1403 siegelt Konrad die sogenannte Igelbundurkunde.

Dazu schreibt Brunner:9 "Zwischen dem Erzbischof und den Ständen war Streit entbrannt. Konrad, auf Seiten der Stände, las auf dem Weg zum Bischof einen Igel auf und sprach:

"Mein Fürst und geistl. Herr! wann Ihr die Landstände in ihren Rechten und Gerechtsamen verunglümpfet, so werden sie sich zusammenbalgen, wie dieser Igel, und dann kunnd Ihr Euch, wenn Ihr Eure Hand darnach ausstrecket, leicht in Eure Hand stechen."" Es kam zu einer Einigung und besagter Igelbundurkunde.

Konrad, nun der Igel genannt, starb 1405 und wurde in Oberalm begraben. Er ist der erste Hauptmann und seit 1397 der erste Wispeckische Kammermeister.

Nach dem Aussterben der Herren von Tann 1396 wurden nun die Wispecks ihre Nachfolger im erblichen Amt des Kämmerers. Sie hatten nun ihren sozialen Aufstieg vollzogen. Sie waren über ihre Standesgenossen erhaben und wohlhabend. Ihre später zu Tage tretende ausgeprägte Streitlust und Kampfbereitschaft mag mit ihrem nun neu erlangten Selbstbewusstsein zusammenhängen.

Das Amt wurde immer dem ältesten Sohn verliehen. Nach dem Tod von Konrads ältestem Sohn Wilhelm wurde Achatz 1428 mit dem Amt betraut. Er starb nach 1458. Von ihm übernahm sein gleichnamiger Sohn Achatz d. J. das Obristkammeramt. Er war auch Pfleger von Tittmoning und zumindest zeitweise Landeshauptmann von Salzburg. Er war mit Lunetta von Gumppenberg verheiratet und starb 1481. Begraben wurde er in der Kirche zu Oberalm.

Lunetta von Gumpenberg wurde sehr alt und starb 1517 in Salzburg. Sie war 1494 in die Bruderschaft des Domes Salzburg aufgenommen worden, ihr Grabstein stand einst im Dom. Begraben wurde sie im Friedhof St. Peter, Salzburg.10

Achatz Sohn und Erbe im Kämmereramt wurde nun der uns bekannte Georg oder Jörg Wispeck.

Doch mehr zu ihm später in Schloss Winkl.

6 H. R-S; S. 261.

7 H. R-S; S. 270.

8 Laut BRUNNER, S. 103; bei der Schlacht bei Ampfing, die Wispecks waren auf Friedrichs Seite gegen Ludwig IV., die eigentliche Entscheidungsschlacht zwischen Ludwig IV. und Friedrich dem Schönen war 1322 in Mühldorf und ging zugunsten Ludwigs IV. aus. Beide waren zum König gewählt worden.

9 BRUNNER, S. 105.

10 H. R-S; S. 272, Fußnote 112. Wappenschilder: Wispeck- Freiberg (Eltern des Ehemanns)und Gumpenberg-Rechberg (ihre Eltern).

Anna Amalia, seine Enkelin, hatte einen Sohn Georg Stephan und eine Tochter Barbara. Er erbt nach dem Tod seines Vaters Johann Heinrich Notthafft die Schlösser Aholming, Wackerstein, Edling, Winkl und Triebenbach, das Stadthaus und die Besitzungen in Salzburg und wird 1604 Kämmerer und Hofrat von Salzburg genannt. Die Herrschaft Velburg war vom Vater gegen viel Geld abgetreten worden.

Die Hofmarken Wackerstein und Ettling hat Amalias Sohn 1603 an seinen Schwager Wolf Friedrich von Closen verkauft und hat sich in salzburgische Dienste begeben. Begraben ist er in der Salzburger Franziskanerkirche, wo heute noch sein Grabstein steht. Verheiratet war er mit Susanne von Taufkirchen.

Bereits 1608 ist er gestorben und hat zwei minderjährige Kinder, Burkhart, gestorben 1623, und Anna hinterlassen, die sein Erbe antreten. Anna heiratet am 23. 5. 1621 Alphons Freiherrn von Lamberg. Dieser wird nach Annas kinderlosem Tod Universalerbe der Wispeckischen und Notthafftischen Besitzungen. Auch die Belehnung mit den ehemals Wispeckischen Salzburgischen Lehensgütern wird ihm ausnahmsweise zugestanden. Von Lamberg hat auch das Salzburger Kammeramt geerbt und wurde Landeshauptmann. Er heiratete in zweiter Ehe Maria Kern, verwitwete Kitzmägl, verwitwete Altenstrasser, verwitwete Niggl. Nach dem Tod von Lamberg 1653 verkaufte sie die Lambergischen, ehemals Wispeckischen freieigenen Untertanen am 6. März 1653 dem Pfleger zu Werfen, Franz Dücker von Haslau und Urstein. Der Haupterbe war aber ein Vetter des Alphons von Lamberg, Johann Raymund von Lamberg.

In Salzburg folgen wir nun den Spuren Georg Stephans.

Amalia, die Mutter, war ihrem Mann Johann Heinrich Notthaft zu Wernberg zu seinen verschiedenen Ämtern in Vilshofen, Landshut (Vicedom) und nach Schloss Wackerstein gefolgt. Ihr einziger Sohn Georg Stephan kehrte nach Salzburg auf die ererbten Güter zurück. Er oder seine Mutter hatten dem Erzbischof den Wisbeckenhof 1588 oder 1596 wegen des Baus der Residenz verkaufen müssen.

Abgerissen wurde er 1607. Bei Ausgrabungen in den letzten Jahren wurden die Grundmauern des Wispeckenhofs freigelegt. Er soll mit seinem hohen Uhrturm eines der Wahrzeichen Salzburgs gewesen sein.11

11 H. R-S, S. 274, Fußnote 127.

Prof. Sallaberger führte uns in der Residenz in die Sala terrena, einem ehemals nach beiden Seiten offenen Bogengang, in der vor kurzer Zeit die Renaissance Deckenfresken wieder entdeckt wurden.

Er wies uns auch auf den Kartensaal bzw. die Landkartengalerie im 2.Stock hin, heute der Lesesaal der juristischen Bibliothek. Somit ist sie auch öffentlich zugänglich.

Georg Stephan war schräg gegenüber in den Vorgängerbau des heutigen Langer Hauses in der Sigfried-Haffner-Gasse eingezogen. Im Durchgang zum Innenhof wurden wir auf einen sehr seltsamen Löwen hingewiesen. Er stammt noch aus dem romanischen ursprünglichen Dom.

Die alte Residenz wurde direkt an die alte Franziskanerkirche angebaut.

Die würdevolle Kirche reicht in die Frühzeit des christlichen Salzburgs zurück. Sie ist im Gegensatz zum bischöflichen Dom ein Zeichen der aufstrebenden Salzburger Bürgerschaft. Von dem schlanken gotischen Hallenchor ließ sich Wolf Dietrich einen Verbindungsgang zur Residenz bauen, wo er mit Salome Alt seine Privatwohnung hatte. Den barocken Hochaltar schmückt die Madonna mit Kind aus dem früheren, 1495-98 entstandenen Altar von Michael Pacher.

Sein Todesjahr ist hier mit 1604 angegeben, richtig ist aber 1608. Die Umschrift lautet: "Hie ligt begraben der edel und streng Herr Georg (klein überschrieben) Stephan Nothafft von Wernberg und Aholming und Winckl und Truebenpach ... rl: Salzbrl Hofrath und Camerer wellicher den 21. December Anno 1604 verschiden ist... Gott Tröste Sein und ... gläubige Seelen. Amen." Das Wappen zeigt je 2 mal das Wispeckische und Nothafftische. Als Helmzier sind ein Hund zwischen Hörnern und der Wispeckische Narr über je einem durchbrochenem Visier zu erkennen. Das durchbrochene Visier ist ein Zeichen des Ritterstandes, wie Prof. Sallaberger erklärte.

Der Rückweg führte uns über den Universitätsplatz mit seinen barocken Häusern und dem Haus, das 1801-1829 von Nannerl, der Schwester Mozarts bewohnt war. Am Karajanhaus vorbei gelangten wir wieder zur Paris-Lodron-Strasse, von wo aus uns der Bus zum Hotel zurück brachte.

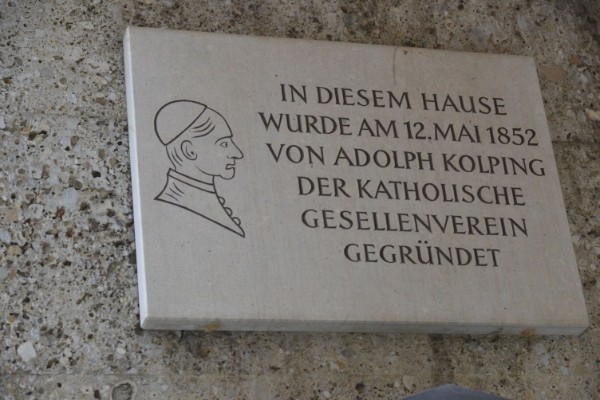

Der nächste Tag begann mit dem berühmten Salzburger Schnürlregen. Deswegen wurde auf die Führung durch die Hellbrunner Wasserspiele verzichtet. Wir holten dort Prof. Sallaberger ab und fuhren die Staatstrasse 159 entlang der Salzach nach Hallein. Er erklärte uns die Vorliebe der Saudis als Wohnsitz für diese Gegend mit: " Weil es hier so schön regnet." Am Schöndorferplatz in Hallein, vollständig von Renaissancefassaden umgeben, stiegen wir aus dem Bus. Die Innenstadtflucht hatte dort zu einem völligen Leerstand geführt, bis das Kolpingswerk eine Seite komplett aufgekauft und wieder mit Leben erfüllt hat. Ein kurzer Weg führte uns zum Wohnhaus Franz Grubers, dem Komponisten des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht. Das kleine Museum, wo wir angemeldet waren, sollte uns Schutz vor dem Regen geben. Doch die Anmeldung war im Tourismusbüro mit dem Keltenmuseum Hallein verwechselt worden, das Museum geschlossen.

Prof. Sallaberger, dem trotz seines Alters von 77 Jahren der Regen nichts auszumachen schien, er wird ihn wohl gewohnt sein, erzählte uns im Freien ausführlich von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr. 1816 hatte der Hilfspriester Mohr den Text als Gedicht geschrieben und bat den befreundeten Lehrer und Organisten von Oberndorf Franz Xaver Gruber um eine Melodie. Da die Orgel von St. Nikolai in Oberndorf nicht bespielbar war, schrieb er eine Gitarrenbegleitung dazu. Am 24. 12. 1818 führten sie das Lied in der Kirche St. Nikolai in Oberndorf bei Salzburg zum ersten Mal auf. Über Tirol trat das Lied als vermeintliches Volkslied seinen Siegeszug um die Welt an. Eine kleine unbekannte Episode erzählte uns der Professor: 1792 kam Mohr unehelich in ärmsten Verhältnissen zur Welt. Weil sich wegen des Geschenks kein Taufpate fand, übernahm der Scharfrichter das Amt. Er sprach über den Säugling: "Hoffentlich verliert er nicht seinen Kopf." Als man Jahrzehnte später die Autoren des Liedes ausfindig gemacht hatte und mit einer Büste ehren wollte, wurden Gruber und Mohr ausgegraben. Danach verwahrte man Mohrs Kopf in einer Mauernische, mit einer Platte geschützt. Bald darauf war der Kopf verschwunden.

Das Grab vor dem Wohnhaus ist nicht das wirkliche Grab Franz Xaver Grubers, allerdings soll es sich in der Nähe befinden.

Die Kirche nebenan, Hl. Antonius Eremit und Hl. Hieronymus, war wenigstens trocken und geheizt.

Ursprünglich war sie mit vielen Fresken überzogen, sie wurden aber bei einem Umbau im Klassizismus weiß übertüncht.

Die Fahrt ging weiter zum Schloss Wiesbach im nahen Oberalm. Der gotische Vorgängerbau soll um 1300 als Wehrturm von den Wiesbachs erbaut worden sein. Das Schloss wechselte häufig seine Besitzer. Nun ist es in Privatbesitz, es wird gerade in ein "Haus der Kunst" umgebaut. Es gibt aber keine Nachweise, dass die Wispecks dort ursprünglich ansässig waren.

Aber das Schloss Winkl, ebenfalls in Oberalm bei Hallein, war seit jeher ein freier Ansitz, also kein Ritterlehen der Wispecks.

Nach einigen Schwierigkeiten mit der elektronischen Schließanlage konnten wir das Innere des heute zu einer Landwirtschaftlichen Schule umgebauten Schlosses betreten. Es wurde vor 1500 von Achatz d. J. oder seinem Sohn Jörg Wispeck erbaut und hat sich weitgehend mittelalterlich erhalten.

Über eine gewölbte Stube mit rotmarmor gesprenkelten Säulen im Erdgeschoß kamen wir in den ebenfalls gewölbten Keller, wo noch der Ansatz eines Ganges, der zur Kirche geführt haben soll, zu sehen ist. Im 1. Stock konnten wir den gewölbten Speisesaal mit Nebenraum, er hat eine spätere Holz-decke, besichtigen. Beeindruckend waren die rotmarmornen Fußböden, wie auch die rotmarmorne Stiege und die spitzbogigen Türgewände.

Hier begegnet uns Jörg Wispeck fast leibhaftig. Sicher ist er über diese Fußböden gegangen.

Deswegen will ich an dieser Stelle mehr über ihn erzählen:

Sein Geburtsdatum kennen wir nicht. Aber 1487 wird Georg Wispeck im Regensburger Turnierregister genannt. Dort war auch Georg Notthafft zu Wernberg anwesend. Am 30. Oktober desselben Jahres wurde eine Heiratsabrede zwischen Georg Notthaffts Tochter Katharina und Georg Wispeck getroffen. Sie wird noch ein Kind gewesen sein, denn die Hochzeit fand erst 12 Jahre später, 1499, statt. Der Wohnsitz war wohl Schloss Winkl.

Am 17. und 19. August 1502 schickte Georg Wispeck dem Erzbischof von Salzburg, seinem Herrn, zwei Absagebriefe, das sind Fehdebriefe, weil er sich für seine geleisteten Kriegsdienste zu gering bezahlt fühlte. Kurz danach muss er die Feste Tettelham berannt und zerstört haben. Sicher hat er damals Otting bei Waging niedergebrannt. Der Erzbischof verhängte den Kirchenbann, weil Wispeck Kirchengüter verheert und geplündert hat. Georg muss vorher von Herzog Albrecht in München zu Herzog Georg dem Reichen in Landshut als geheimer Rath und Kriegshauptmann gewechselt sein, denn dieser schreibt schon am 12. September an den Erzbischof, um die Fehde beizulegen. Dieser löst den Bann, zahlt einmalig 7000 Gulden und jährlich bis zum Lebensende 400 Gulden. Das war eine Menge Geld.

Die Wispecks wussten schon immer ihr Recht oder ihren Vorteil zu erstreiten. Georg, Jörg mit kriegerischer Gewalt, sein Sohn Hans Adam und dessen Schwiegersohn Johann Heinrich Notthafft später mit Rechtsanwälten.

Nach Herzog Georg des Reichen Tod bleibt Jörg Wispeck Landshut treu und führt für dessen Tochter Elisabeth und ihren Gatten und Cousin, den Pfalzgrafen Rupprecht als Feldhauptmann und Obrist mit großer Grausamkeit den sogenannten Landshuter Erbfolgekrieg gegen den Herzog Albrecht von Bayern-München. Dieser forderte das sehr viel größere Landshuter Erbe ein, da das Wittelsbacher Familienrecht keine weibliche Erbfolge vorsah. Die verheerenden Kriegszüge durch Altbayern brachten Georg Wispeck einen gefürchteten Namen und hohen Kriegsruhm ein. Er wurde der "bayerische Attila" genannt. Georg Wispeck war wohl der wichtigste Heerführer der Pfälzer Wittelsbacher. Zuerst als Hauptmann, nach dem Tod von Pfalzgraf Rupprecht im August 1504 sogar als Oberbefehlshaber der Truppen. Ähnlich engagiert für die Sache der Pfälzer war Ritter Adam von Törring zu Stein an der Traun, direkt an der Salzburger Landesgrenze. Von ihm werden wir in Bezug auf die Wispecks noch hören. Doch der Kaiser Maximilian, Schwager Herzog Albrechts von München, stellte sich auf dessen Seite. Das Kriegsglück wechselte. Am 30. Juli 1505 beendete der Schiedsspruch des Kaisers in Köln den Streit der altbayrischen und pfälzischen Wittelsbacher. Für die unmündigen Kinder der Herzogin Elisabeth und ihrem Gatten dem Pfalzgrafen Rupprecht, Ottheinrich und Philipp, beide Elternteile waren während des Krieges an der Ruhr gestorben, wurde ein eigenes Fürstentum, die Junge Pfalz oder die nach der neuen Hauptstadt genannte Pfalz Neuburg eingerichtet.

Die Herrschaften Velburg, Adelburg, Lutzmannstein, nicht aber Helfenberg, wurden diesem Gebiet zugeschlagen. Velburg, Adelburg und Lutzmannstein hatten vorher zum Herzogtum Bayern-München unter Herzog Albrecht gehört, Velburg war aber an Georg den Reichen von Landshut verpfändet gewesen.

Das Erzbistum Salzburg hatte sich mit Geldzahlungen, soweit es möglich war, aus dem Konflikt herausgehalten, so dass Georg Wispecks Salzburgische Eigen und Lehen nicht betroffen waren.

Aber er hatte seine bayrischen Besitzungen, auch die Burg Zangberg bei Ampfing, im Krieg verloren.

Am 14. August 1507 belehnte der Vormund der kleinen Fürsten, Pfalzgraf Friedrich, Jörg Wispeck für die geleisteten Kriegsdienste und die vorgeliehenen 9000 Gulden mit der Herrschaft Velburg. Die Herrschaft Adelburg, sie war klein, die Burg schon zerstört, kaufte Jörg Wisbeck am 14. November 1507 dazu. Am 15. Januar 1508 bestätigte Kaiser Maximilian die Übertragung beider Herrschaften an Wispeck.

Sowohl die Belehnung, in der auch die weibliche Erbfolge vorgesehen war, als auch die Bestätigung durch Kaiser Maximilian werden später noch viel Streit und sehr viel Unheil über Velburg bringen.

Die weibliche Erbfolge erstreitet sich Amalie in einem 10 jährigen Rechtsverfahren, nicht ohne vorher Velburg durch einen gedungenen Knecht aus den Richterhöfen 1574 in Schutt und Asche gelegt zu haben. Sie verzichtet auf Velburg gegen Zahlung von 30 000, 35 000 oder, manche Quellen schreiben sogar 80 000 Gulden.

Die Formulierung der kaiserlichen Bestätigung ermutigte die Wispecks und später auch den Magistrat von Velburg, sich als reichsfrei, d. h. nur dem Kaiser und nicht Pfalz-Neuburg untertan zu fühlen. Das kostete Velburg einen weiteren verheerenden Brand 1540 und mindestens einem Bürgermeister den Kopf (Georg Mühler 1584).

Die benachbarte Herrschaft Lutzmannstein hatten von 1432 an und auch zur Zeit der Wispecks bis 1662 die Notthaffte zu Wernberg und als ihre Erben, die Stiebars, inne.

Die Notthaffte zu Wernberg waren nahe Verwandte der Wispecks. Jörg Wispeck hatte ja Katharina Notthafft zu Wernberg geheiratet, seine Enkelin Amalie den Enkel des Cousins ihrer Großmutter, Johann Heinrich Notthafft zu Wernberg. Von 1509 an gehörte Jörg Wispeck die Burg und Herrschaft Wernberg. Sein Sohn Hans Adam verkaufte dies 1530 wieder, wie wir letztes Jahr gehört haben.

In der Zeit der Wispecks in Velburg, von 1507 bis 1574 gab es beständig Grenzstreitigkeiten zwischen Velburg und Lutzmannstein. Weder davor, noch danach. Es ist bei den alten Grenzen geblieben. Das nur zur Streitsucht der Wispecks.

Nach der Belehnung mit Velburg sind die Wispecks hierher gezogen, also bayerischer Landstand geworden.

Ihre Belehnungen und Besitztümer in Salzburg haben sie behalten. Auch das Erbamt des Kammermeisters, Schloss Winkl, ihr Haus in Salzburg, den Wisbeckenhof. Dort wohnte ihr Amtmann und Pfleger, Verwalter ihrer erzstiftischen Besitzungen. Es waren die Brandtstätters und ihre Erben.

1510 und 1514 ist Jörg Wispeck Landrichter und Pfleger zu Burglengenfeld, sowie pfalzgräflicher Rat. 1518 ist er in Velburg gestorben. Sein marmorner Grabstein steht in der Stadtpfarrkirche links beim Aufgang zur Empore. Kaspar von Gumpenberg, Albrecht Notthafft zu Batzmannsdorf und der Ritter Adam von Törring zum Stein, den wir als engagierten Kämpfer im Erbfolgekrieg an Wispecks Seite kennengelernt haben, sind Jörgs Testamentsexecutoren. Die beiden ersten sind Verwandte der unmündigen Kinder, väterlicherseits die Gumpenbergs, (Jörgs Mutter Lunetta) und mütterlicherseits die Notthaffte zu Wernberg. Adam von Törring fungiert für die beiden minderjährigen Söhne Hanns Adam und Hanns Wolf bis 1521 als Vormund.12 Da die Hochzeit Jörgs und Katharinas bereits 1499 stattgefunden hatte und man mit ca. 16 Jahren volljährig war, gab es wahrscheinlich vor dem älteren Hanns Adam noch Söhne, die früh gestorben sind. Hanns Wolf wurde bei der Jagd auf dem Läufelberg von einem Adelburger, also einem Dienstmann, die Adelburg gehörte ja den Wispecks, erschlagen (1555?). Wahrscheinlich ging es wieder einmal um Grenzstreitigkeiten, z. B. über die Jagdgründe.

12 BUCHNER, S. 33, 41-44.

Hanns Adam, der im Gegensatz zu seinem Vater ständig mit den Fürsten von Pfalz-Neuburg im Streit lag, wird 1521 Pfleger zu Donaustauf genannt, von 1540-46 ist er Pfleger zu Stadtamhof, danach Landrichter zu Sulzbach, 1552 Pfleger auf Helfenberg, 1556 Pfleger zu Laaber. Er setzte fort, was sein Vater mit Erfolg begonnen hatte: das zersplitterte Gebiet seiner Herrschaft Velburg durch Güterkäufe auszubauen und zu verdichten. Aber sein Ziel war nicht nur, die Herrschaft zu einem starken Wirtschaftsverband und einem geschlossenen Hoheitsgebiet zu formen, sondern er strebte nach der Landeshoheit, nach der Unabhängigkeit vom Land Pfalz-Neuburg. Durch einen Zusatz in den kaiserlichen Lehensbriefen wurde den Wispecken faktisch die Landeshoheit eingeräumt: Die Wispecken sollten die Herrschaft in einem Umfang und mit Rechten innehaben, wie sie einst Herzog Albrecht von Bayern zugestanden hatte.

Hans Adam hatte sich schon geweigert, auf den Pfalz-Neuburger Landtagen wegen der Herrschaft Velburg zu erscheinen, auch Georg Hektor, allerdings nicht für Kirchenödenhart, wo er ein Schloss erbaut hatte, weil es Pfalz-Neuburger Lehen und deshalb kein Eigen war.

Ebenso wenig wollte Hans Adam den Erlaß des Herzogs Ottheinrich vom 22. Juni 1542 zur offiziellen Reformation durchführen. Er blieb katholisch, trat dann allerdings 1546 mit Stadt und Herrschaft Velburg doch zur Lehre Luthers über, scheint aber kurz darauf, wieder katholisch geworden zu sein. Jörg Hector erhielt am 12. März 1561 die Belehnung mit den salzburgischen Gütern und vor dem 12. Juni 1561 die Belehnung mit dem Erbkammeramt. Er war mit Klara von Freiberg verheiratet, und beide starben, ohne Kinder zu hinterlassen, in Velburg an der Pest, Klara am 25. August 1574 und Georg Hektor am 30. September 1574.

Danach begann die schon bekannte Geschichte. Pfalz-Neuburg sah die Herrschaft

1559 erhielt Hanns Adam von Wispeck das Recht, mit rotem Wachs zu siegeln, und 1562 wurde diese Begnadung für seinen Sohn und Nachfolger Georg Hektor dahin erweitert, dass er und seine Erben mit Ausnahme bei Pfalz-Neuburg zustehenden Lehenfällen, nur noch vor dem Kaiser und dem Reichskammergericht zu erscheinen hätten und vor kein anderes Gericht zitiert werden dürfen.

Hans Adam hatte sich schon geweigert, auf den Pfalz-Neuburger Landtagen wegen der Herrschaft Velburg zu erscheinen, auch Georg Hektor, allerdings nicht für Kirchenödenhart, wo er ein Schloss erbaut hatte, weil es Pfalz-Neuburger Lehen und deshalb kein Eigen war.

Ebenso wenig wollte Hans Adam den Erlaß des Herzogs Ottheinrich vom 22. Juni 1542 zur offiziellen Reformation durchführen. Er blieb katholisch, trat dann allerdings 1546 mit Stadt und Herrschaft Velburg doch zur Lehre Luthers über, scheint aber kurz darauf, wieder katholisch geworden zu sein. Jörg Hector erhielt am 12. März 1561 die Belehnung mit den salzburgischen Gütern und vor dem 12. Juni 1561 die Belehnung mit dem Erbkammeramt. Er war mit Klara von Freiberg verheiratet, und beide starben, ohne Kinder zu hinterlassen, in Velburg an der Pest, Klara am 25. August 1574 und Georg Hektor am 30. September 1574.

Danach begann die schon bekannte Geschichte. Pfalz-Neuburg sah die Herrschaft als erledigtes Lehen an und somit einen Heimfall an das Fürstentum. Georg Hektor hatte aber eine Schwester Anna Amalia, die die Herrschafft Velburg als ihr Erbe ansah. Geheiratet hatte sie am 6. 2. 1565 Johann Heinrich Notthafft zu Wernberg. Nachdem die Velburger den einrückenden Truppen Pfalz-Neuburgs die Tore geöffnet hatten, ließ sie Velburg von einem Knecht aus dem Richterhof für 50 Gulden anzünden. 25 Gulden gab sie ihm gleich, als er die anderen 25 verlangte, vergiftete sie ihn.

Velburg brannte bis auf die Kirche, das Pfleghaus und 6 Häuser vollständig nieder. Ihr Mann Johann Heinrich Notthafft zu Wernberg, 1574 Pfleger in Vilshofen, nach Prozessende Vicedom, quasi Regierungspräsident in Landshut (ab 1. Januar 1583), focht die Übernahme Pfalz-Neuburgs gerichtlich an, weil das Lehen auch in weiblicher Erbfolge vergeben worden war. Nach 10 Jahren bekam er Recht, verzichtete auf die Herrschaft und wurde wahrscheinlich mit 80 000 Gulden abgefunden.13 Dazu hatte Amalia noch die 10 000 Gulden, die ihr Bruder dem Kaiser geliehen hatte, mit Zinsen zurückerhalten14, und alle Güter und Ansprüche in Salzburg geerbt und wurde damit belehnt.15 Nur das Kammermeisteramt war bereits verliehen worden. Ihr Mann war dazu im Besitz des Notthafftschen Erbes und hatte einen, bzw. mehrere gute Jobs. Sie waren also gemachte Leute.

Doch am 7. März 1595 wurde ihr Mann bei der Entenjagd versehentlich von einem Pagen (Max Sittig von Freiberg) erschossen und ist in Donauwörth begraben.

Zwei Jahre später ist Anna Amalia auf Schloss Wackerstein (bei Pförring) gestorben, wo sie und ihr Mann nach dessen Entlassungsgesuch als Vicedom von Landshut von 1589 an gelebt hatten. Wackerstein und Ettlling hatte die Mutter (Anna von Schmiechen) von Amalias Mann 1534 mit in die Ehe des Vaters gebracht.16

In der Unterschrift des Wispeckschen Wappens im Haus der heutigen Rappelkiste steht, heute nicht mehr lesbar:"... ich der dritt her Jörg von Wispeck zu Velburg und Winkl...". Seine Grabumschrift lautet: "Anno dni M vC /// ist gestorben der edel und gestreng her Jorg wispeck Zw Velburg und wernberg Ritter des hoch wirdigen stifts und ertz pistumbs salcburg erb kamermaister dem got genad." Hans Adam, sein Sohn hat auch den Zusatz "zu Winkl" in der Grabumschrift in Velburg:

AnO dni // 60 de 16 tag des Monats Maii vmb die 10 stund der klainern vhr ist cristlich verschide d´ Edl vn Ernueest (=ehrenfest) hans Adam wispeckh zu velburg vn winckhl des hochwirdigste Stifts vn

Erczbistubs Salczburg Erb kamermaist´ Welche sambt alle Cristglaubig´seel´got genedig vn ein froliche ufferstehung verleiche wolle ame."17 Herauslesen kann man, dass Hans Adam nicht Ritter war, denn diesen Titel musste jeder einzelne erringen. Der Ritterstand wird mit "der Edel und gestreng Herr..." betitelt. Die Knechte (=bewaffnete Reiter) wurden als edel und vest (=bewaffnet) bezeichnet. Das war Hans Adam wohl zu gering, deswegen steht bei ihm "ehrenfest". Er wäre gerne Freiherr gewesen, sich als solcher zu bezeichnen, hätte aber einen Affront gegenüber Pfalz-Neuburg dargestellt. Im Englischen "knight" = Ritter hat sich sprachlich der "Knecht" erhalten.

Bevor wir zur nahen Kirche Oberalm, der Grablege mehrerer Wispecks, gingen, erklärte Prof. Sallaberger noch, dass der Heilige der Ritter der hl. Pankraz ist. Damit erklärt sich auch das Patrozinium der Schlosskapelle der Burg Velburg "Zum Hl. Pankraz". Ein Flurstück beim Eichelberg hieß "Pankrazhölzl", sein Ertrag kam der Schlosskapelle zu gute.

Anhand eines Grabsteins, wo der "gebesen..." steht, erklärte Prof. Sallaberger, dass das B häufig mit dem W ausgetauscht wurde, was sich noch heute beim Namen Sebastian und der Kurzform Wast erkennen lässt.

Die auffälligsten Grabmäler in der Kirche sind die von Konrad, gestorben 1405, und seinem Bruder Wilhelm, gestorben 1399. Ungewöhnlich ist die weiße Fassung bei Konrads Grabstein, beide haben als Helmzier den Narren, aber keine durchbrochenen Visiere. Ein weiterer Grabstein gilt Hans.

13 RIEDER, Pfalzneuburgische Landschaft Bd. 66/67 S. 80.

14 H. R-S, S. 276, Fußnote 137.

15 H. R-S, S 276.

16 STARK, Wackerstein.

17 Beide Umschriften KD, S. 224 f.

Wisbeck, gestorben 1481, der sich selber "ain ritter an des Kunigs hof (in Wien) nannte und durch ein Klagelied auf den Tod Königs Ladislaus berühmt wurde".18 Er zeigt als Helmzier den Narren, ein durchbrochenes Visier und vier Wappen: Wispeck, Freiberg, Rechberg und Gumpenberg. Reindel-Schedl reiht ihn in die Generation der Achatze ein. Der Hans des Grabsteins kann den Wappen nach, aber nur ein älterer Bruder Jörgs sein, der früh gestorben ist. Rechberg-Gumpenberg kann nur Lunetta, der Frau Achatz d. J. zugeordnet werden. Somit wären diese Wappen die der Mutter. Damit wäre auch erklärt, dass er sich Erzkämmerer in der Umschrift nennt und Jörg ihm nach seinem frühen Tod in das Amt gefolgt ist. Auch bei Jörgs Grabstein in Velburg sind diese vier Wappen zu sehen.19

18 H. R-S; S. 272, Fußnote 112.

19 Siehe Bild S. 12, allerdings schwer erkennbar.

Diese vier Wappen (Rechberg-Gumpenberg als die seiner Frau Lunetta) und zusätzlich vier weitere, die noch nicht identifiziert sind, zeigt das prächtige Totenschild des Achatz d. J. Es war ursprünglich in der Kirche Oberalm. Da es sich im Museum Salzburg (allerdings im Depot) befindet, konnte uns Prof. Sallaberger nur ein vergrößertes Foto zeigen. Die Umschrift lautet: "Hir.ligt.der.edl.und.vest.achatz.wispeck.erb.Kamermaister.des.erczpischov.zu.salczpurg.der. gestorben.ist.am.samstag.vor.allerhailgentag.ano.dan.1481." Seine Helmzier über durchbrochenem Visier zeigt frontal einen Mohren mit Hermelinkragen und derselben Kappe, wie sie auf allen anderen Helmzieren vorkommt. Eines der unidentifizierten Wappen zeigt einen seitlichen bärtigen Mann mit selbiger Kappe und rotem Umhang. Das erste Mal kommt diese Kappe bei Konrad und Wilhelm vor.

Der St. Georgs Altar in der Kirche Oberalm wurde von den Wispecks gestiftet (allerdings nicht in der heutigen Form), von Konrad eine tägliche Messe, Meßgewänder, Kelch, Bücher und Kerzen. Die Spendenfreudigkeit der Kirche gegenüber lässt sich auch über Jörg Wispeck in Velburg sehen.

Abschließend kann man sagen:

Den Wispecks ist der Aufstieg von Leibeigenen im 12. Jahrhundert zu Rittern im 14. Jahrhundert gelungen, die im 16. Jahrhundert den Anspruch auf Reichsfreiheit für die Herrschaft Velburg erheben konnten.

Nach dem Mittagessen ging es über Laufen der B20 nach zum Schloss Triebenbach.

Das ehemalige Wasserschloss kaufte 1586 Johann Heinrich Notthafft von Wernberg. Er nahm größere Umbauten vor und schmückte das Portal zum Hauptgebäude mit seinem Wappen und dem seiner Frau Amalia Wispeck.

Über Georg Stephans Kinder Burghart und Anna, die einen Alphons von Lamberg geheiratet hatte, ging das Schloss in diese Familie über, in deren Besitz es bis 1707 blieb. Heute ist es Privatbesitz.

Unser Gruppenfoto wurde unter dem Portal mit den beiden Wappen in Schloss Triebenbach gemacht.

Über die B20 machten wir uns auf den Heimweg. Auf einem Parkplatz bei Burghausen, konnten wir noch einen schönen Blick auf die längste Burganlage Europas werfen.

Während der Heimfahrt kam dann die Sonne heraus.

Fotos: Bele Schneider, Oktober 2015

Dieter Betz (29), Hans Schmalhaus (5), Bele Schneider (2).

Literaturliste:

-Ignaz BRUNNER, Kurzgefaßte Geschichte des Schlosses und der Stadt Velburg; Eichstätt 1818; Neuauflage bei der Stadt Velburg.

-Franz Xaver BUCHNER, Oberweilinger Geschichten; Hersg. Waltraud Aenderl, erweiterte Neuauflage, 2007, Autoren ohne Verlag.

-Friedrich Hermann HOFMANN, Die Kunstdenkmäler von Oberpfalz & Regensburg, Heft IV, Bezirksamt Parsberg, München 1906, Kurz: KD.

-Helga REINDEL-SCHEDL, Die Herren von Wispeck; in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 122. Band, S. 253-286; 1982. Kurz: H. R-S.

-RIEDER, Pfalzneuburgische Landschaft Bd. 66/67 S. 80.

-Johann, SALLABERGER, Prof. Dr., Waffenlärm und Truppendurchmärsche in und um den Rupertiwinkel zu Beginn der Neueit (1500 - 1526), Teil I, in: Salzfass, Heimatkundliche Zeitschrift des Hist. Vereins Rupertiwinkel e.V.; 33. Jahrgang Heft 2/1999.

-600 Jahre Stadt Velburg 1410 - 2010, Hersg: Stadt Velburg, 2010.

-Harald STARK, Familie Notthafft, Wackerstein; März 2006; in

-https://www.notthafft.de/sitze/wackerstein.html

-Harald STARK: Der Winklhof in Oberalm bei Hallein. www.notthafft.de/sitze/winklhof.html

-https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Triebenbach

-https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Wiespach

-http://www.salzburg.info/de/sehenswertes

-http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Datei: Schloß_Winkl_in_Oberalm= Foto Schloß Winkl in Oberalm, vor dem Umbau 1908.jpg